南部町の里地里山ビオトープについてご紹介する前に、自然共生サイトと30by30について説明します。

自然共生サイト

自然共生サイトは「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定する制度です。日本は2030年までに国土の30%を保全域にすることを目指しています。この目標は30by30(サーティー・バイ・サーティー)と呼ばれています。

生物多様性第2の危機(里地里山の危機)

何故、里地里山で生物多様性の保全なのか?

「過疎化や生活様式の変化により里山などから自然の利用や管理が縮小し、その結果、生態系のバランスが崩れ、動植物の多様性が失われること」を生物多様性第2の危機(別名、里地里山の危機)と呼びます。

環境省によると里地里山は「都市と原生的な自然の中間に位置し、農地、森林、ため池、草原など、人の活動によって形成・維持されてきた地域」と定義されています。

私たちが普段暮らす場所で起きていることが生物多様性の危機なのです。

南部町の里地里山ビオトープ

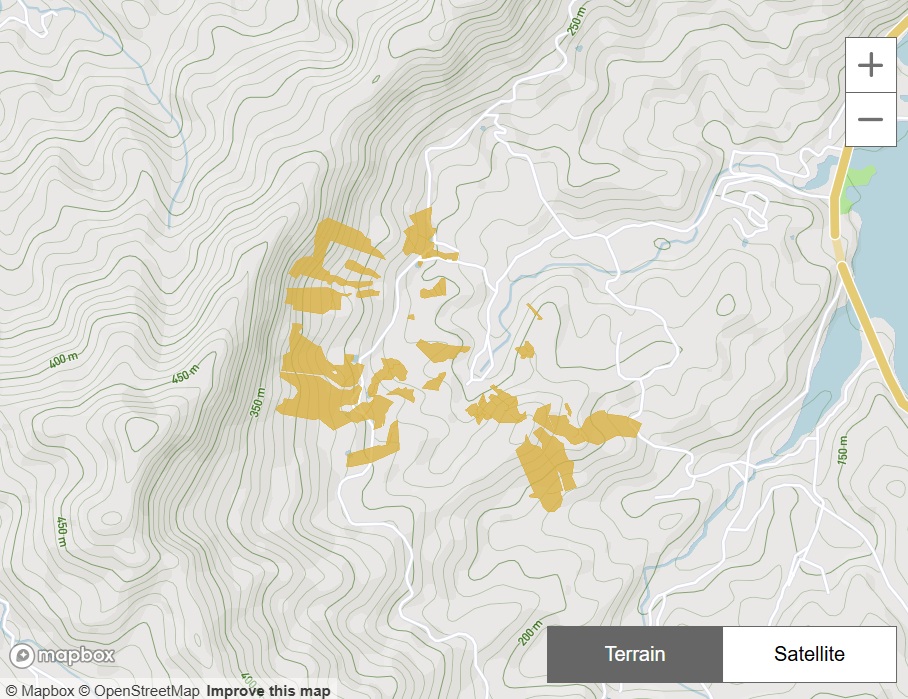

南部町は町内全域が環境省の重要里地里山「南部町の里地里山」に指定されています。「南部町の里地里山ビオトープ」は重要里地里山の中でも山間の集落に位置します。かつてタタラで栄え、今は農山村として農林業を通じた里地里山の維持管理が行われています。南部町下中谷の集落を囲む1.8haの田畑、雑木林、人工林、ため池が自然共生サイト「南部町の里地里山ビオトープ」として認定されています。

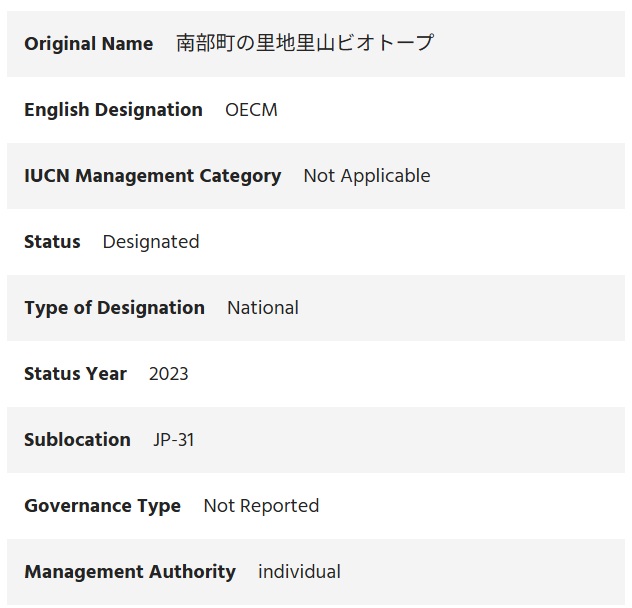

国際データベースに登録されています

南部町の里地里山ビオトープはNanbu-satoyama-biotopeの名称で国際データベースに登録されています。

サイトの特徴

南部町下中谷を囲む1.8haの田畑、雑木林、人工林、ため池が自然共生サイトに認定されています。

1.範囲

南部町下中谷を囲む1.8haの範囲が自然共生サイトとして認定されています。田畑、雑木林、人工林、ため池を言った人が手を入れて維持してきた自然環境が特徴です。

2.環境と生態系

南部町は農場用水の確保に苦労した場所です。農業用水を確保するために、たくさんのため池が造られました。南部町の里地里山ビオトープの特徴は、ため池など人が造った止水域に暮らす生き物たちです。人が維持管理する場所に貴重な動植物が生息しています。

3.管理者と管理方法

1.8haの大部分で土地所有者による農林業を通じた維持管理が行われています。稲の生育に適さない、手がかかるなどの理由で耕作されなくなった凡そ1,000平米の田んぼで粗放的な管理の方法として田んぼビオトープの造成が行われました。田んぼビオトープを使った体験や研修が行われています。

サイトの課題

かつてタタラで栄えた集落の森は伐採の時期を迎えています。新陳代謝が進まなくなった森は、日が差さない暗い森へと変わってきています。私たちは再び手を入れることで、日の光が差す、明るい里山を取り戻したいと思っています。そのためにたくさんの課題があります。

1.暗くなった集落の森

明治初期までタタラで支えたこの場所は、産業構造に変化によって農山村へと変わりました。新陳代謝の無くなった森は、日が差さない暗い森へと変わりました。タタラの頃に伐採されて以来、伐採されることが無かった雑木は世代交代の時期を迎えている。手入れが必要ですが、雑木に手を入れる人はいなくなっています。

3.岩のように重い生木

切り倒した木を持ち上げてみたことがあるでしょうか?まず驚くのはその重さです。水を含む生木の重さは普段想像する木の重さとは別物です。昔の人は軽々と切り倒した木の枝を集めて担いでいましたが、現代の私たちにはとても持ち上げられる重さではありません。

サイトビジョン

私たちが30by30やネイチャーポジティブを通じて実現したい里地里山の姿を紹介します。